妊活をしている方は「顕微授精よりも、体外受精の方が結果が良い」と耳にしたことがあるのではないでしょうか。

実際、体外受精の方が胚盤胞まで育つ割合が高いといわれています。

ただし、体外受精と顕微授精はそれぞれ適した状況があり、どちらが良いかは一概に決められません。どちらも体外で卵子と精子を受精させる不妊治療ですが、受精方法や妊娠率などに違いがあります。

この記事では、体外受精と顕微授精の違い、それぞれのメリットやデメリットなどを、わかりやすく解説します。

体外受精と顕微授精の違い

体外受精と顕微授精は、どちらも体外で卵子と精子を受精させる「生殖補助医療(ART)」にふくまれます。

採卵した卵子に受精させ、できた受精卵(胚)を培養し、子宮に戻して妊娠を目指す流れは同じです。

受精方法

体外受精は「ふりかけ法」とも呼ばれ、精子を卵子にふりかけます。そのため、精子は自分の力で卵子の殻を突き破って中に入ります。

一方の顕微授精は、顕微鏡をのぞきながら精子を細い針で卵子に直接注入する受精の方法です。

体外受精と顕微授精では「受精のさせ方が違う」と考えるとわかりやすいでしょう。

妊娠率

日本産科婦人科学会の報告(2022年)によると、移植あたりの妊娠率は次のように示されています。

- ・体外受精(IVF):24.6%

- ・顕微授精(ICSI・射出精子使用):19.2%

- ・顕微授精(ICSI・TESE精子使用):13.8%

上記のデータにもあるように、体外受精の方が顕微授精よりも培養結果が良いと言われています。

体外受精(ふりかけ法)の特徴

体外受精のメリット・デメリットをご紹介します。

体外受精のメリット

体外受精は、精子が自らの力で卵子に入って受精するため、体内での自然な受精に近く卵子や精子に加わる負担が少ない分、胚盤胞とよばれる状態まで発育しやすいと考えられています。

体外受精のデメリット

体外受精の場合、精子や卵子の状態がよくない場合には、受精が成立しないことがあります。

また2022年から保険適用になったとはいえ、タイミング法や人工授精と比べると費用の負担が大きいです。保険適用になる回数や年齢には制限もあるため、自費になってしまうケースもあります。

顕微授精の特徴

顕微授精のメリット・デメリットをご紹介します。

顕微授精のメリット

顕微授精は、精子が1個あれば受精できます。体外受精では卵子1個に対して多数の精子が必要ですが、顕微授精なら数が少なくても受精を試みることができます。

また、培養士が精子を選ぶため形や動きの良い精子を使えることもメリットです。

顕微授精のデメリット

顕微授精では、基本的には胚盤胞まで育った受精卵を移植します。

しかし、顕微授精は卵子に針を刺すため、まれに卵子が傷ついてしまうことから、胚盤胞到達率は体外受精に劣ってしまいます。

どうしても育たない場合は、3日目までに育った初期胚を移植することもありますが、5日間しっかり育つ力をもつ胚盤胞の方が、妊娠率は高いといわれています。

また、体外受精より人の手が加わる分、自然な形で受精したいと考える方には抵抗を感じるかもしれません。

採卵数を増やすこと・精子力を上げることが大切

妊娠を目指したい方は、移植あたりの妊娠率が高い体外受精(ふりかけ法)ができるようにしておくことが大切だと考えています。そのためには、卵子の数を増やすことと、精子の力を高めておくことが重要です。

採卵は体に大きな負担がかかるため、できるだけ少ない回数で結果につなげたいものです。卵子の数がある程度あれば治療の選択肢が広がり、体外受精法と顕微授精法を半分ずつ行う「スプリット法」なども検討できるようになります。

また、精液所見が悪いと顕微授精を選ばざるを得なくなるため、体外受精を目指すには男性側の工夫も欠かせません。特に夏場は股間が蒸れやすく、精子の状態に影響を与えやすい時期です。通気性の良い服装を心がけ、下着はトランクスを選ぶのがおすすめです。

日常生活の中で小さな工夫を積み重ね、それでも改善が見られない場合には、専門的なケアを取り入れることも考えていきましょう。

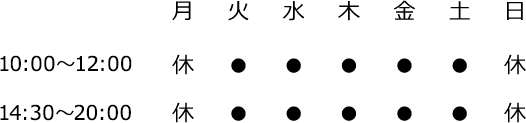

五月が丘鍼灸治療院のご案内

五月が丘鍼灸治療院では、不妊鍼灸を専門に行っています。

これまでに、施術を受けてから3ヶ月ほどで採卵数が増えていった方や、運動精子濃度が改善した方を、数多く経験しています。

男性不妊にも力を入れており、精子観察用の顕微鏡やSQA-iO(精子特性分析器)を導入。施術の効果を数値で確認しながら、一人ひとりに合わせたサポートを心がけています。

採卵数がなかなか増えない方や、精子の状態に悩まれている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

コメント